Epikurs Materialismus: Eine Verteidigung gegen Dantes Verurteilung

|

|

Zeit zum Lesen 7 min

|

|

Zeit zum Lesen 7 min

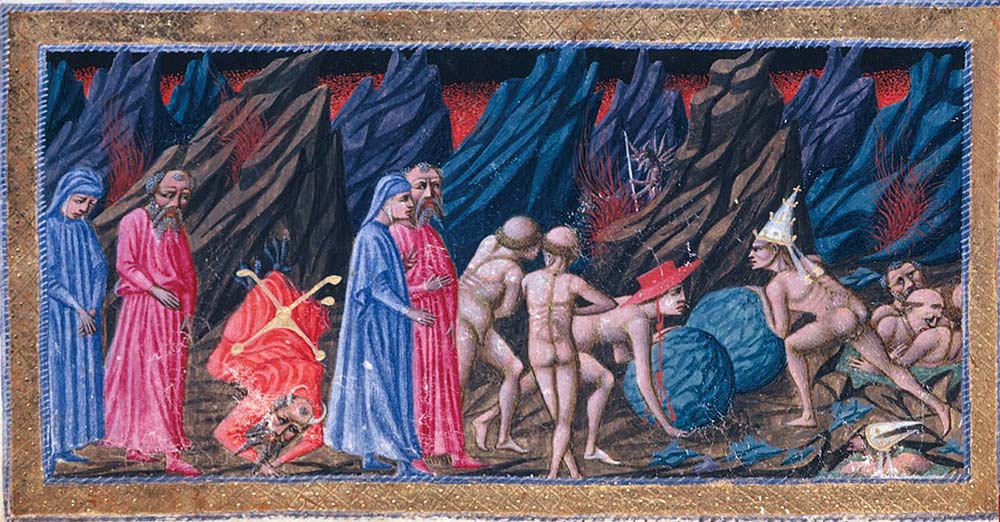

Dantes Inferno - Kreis 4 - Gesang 7: Der Geizige, der Habgierige und der Wüstling; Priamo della Quercia, 15. Jhdt.

Wie spiegelt Dantes Sicht auf Epikur die mittelalterliche christliche Ablehnung der materialistischen Philosophie wider?

Warum könnte die Unterdrückung des epikureischen Denkens den wissenschaftlichen Fortschritt um Jahrhunderte verzögert haben?

Welchen nachhaltigen Einfluss hatten Platon und Paulus auf das westliche philosophische und religiöse Denken über Körper und Seele?

Dantes Inferno - Canto X, 13-15

Verbannt in den finsteren sechsten Höllenkreis hat Dante Epikur und alle seine Anhänger. Ihre Sünde? „Auf dieser Seit' hat ihre Grabesstätte mit Epikurus seine ganze Schule, die mit dem Körper lässt die Seele sterben.“

Dante, tief verwurzelt in den Vorstellungen des christlichen Mittelalters, folgt einem Bannspruch, der spätestens mit dem Ausgang der Spätantike gefällt worden war. Am Dualismus von Körper und Seele zu zweifeln hieße die gültige Wahrheit der christlichen Lehre zu bestreiten. Nun, als großer Liebhaber des pluralen Denkens der Antike, möchte ich, kaum ein philosophischer Laie von meinen Kenntnissen her, nicht in den gleichen Tenor wie Dante verfallen.

Keine Verdammung der christlichen Lehre des Hochmittelalters beabsichtige ich, noch wäre ich dazu in der Lage. Ein gerechtes Verständnis der Vorstellungswelt Dantes setzt umfassendste Kenntnisse seiner Zeit voraus. Mit einem Augenzwinkern grenze ich mich ab von ernster, wahrheitsverpflichteter Dogmatik und erlaube mir, Epikur und der Antike auf humorvolle Weise eine Auferstehung zuzugestehen respektive dem offenem Sarg im sechsten Höllenkreis zu entsteigen.

Im Sinne der Anklage Dantes erkläre ich als Advocatus Diaboli alias Epicuri den Angeklagten für: NICHT SCHULDIG. Mit der Lanze der Wiedergeburt - sic: Renaissance - und dem Schild des Humors erlöse ich Epikur von dem Bösen. Mein Fahnenträger in diesem menschenfreundlichem Kreuzzug gegen ein stacheliges, konservatives Empfinden, nicht Denken, ist ein heute leider weitgehend unbekannter römischer Dichter.

Der Name Lukrez ist dem Bildungsbürgertum vertraut, aber sein Buch „De Rerum natura“ darf heute in einem - fest verschlossenem - Sarg vermutet werden. Machen Sie aus dem Sarg ein Buch: Deckel drauf, die effektivste Form der Bücherverbrennung.

Kein einfach zu lesendes Buch, im Original stellt es auch gute Lateiner vor höchste Hürden, mich vor viel zu hohe Hürden. Lukrez ist Dichter und in poetischer Sprache verfasste er ein Lehrbuch über die „Physik“. Ein kurzer Exkurs. „Natur“ ist ein so häufig gebrauchter wie selten präzise hinterfragter Begriff. Hier ziele ich ab auf ein Verständnis im Sinne der Naturwissenschaft.

Lukrez beschreibt Phänomene wie Donner und Blitz, macht sich Gedanken über Naturgewalten und folgt damit der atomistischen Weltauffassung, die, schon vor Epikur formuliert, in stofflichen kleinsten Bausteinen, Elemente würden wir heute sagen, den Grund für alle Erscheinungsformen in der Welt verankert. Welt im Sinne des griechischen Kosmos, der im umfassendsten Sinne heute populärwissenschaftlich mit Universum zu übersetzen wäre. Es ist schlicht unmöglich, bei diesen Termini nicht in christlichen Vorstellungen zu denken. Alles dreht - vertit - sich um das Eine - uni - Dieses ursprüngliche unum ist nach scholastischer hochmittelalterlicher Lehre als Gott wesensungleich zu allen anderen daraus entstandenen res.

Für Epikur gilt genau das Gegenteil. Alle Erscheinungsformen des Universums sind wesensgleich als durch Atome gebildeter Körper. Sternenstaub, Besen, Ameise und christlicher Asket haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Sie sind aus einer Materie entstanden und werden als Materie in andere Formen der Materie übergehen.

Der entschiedenste Gegner Epikurs ist inhaltlich Platon. Er beantwortet die unangenehme Frage nach der Unbeständigkeit respektive Vergänglichkeit – Heraklits Pantheismus negiert konsequent den Begriff eines konstanten Seins, alles befindet sich in ständigem Werden, Verfall – durch ein zum für viele bis heute gültigem Glaubensverdikt: der Körper sei ein Gefängnis für die Seele.

Die Seele ist nach Platon ausgenommen vom Pantheismus Heraklits, sie zerfließt nicht, sondern ist ewig. Als konsequenter Diktator belässt es Platon aber nicht bei einer allgemeinen Unsterblichkeit der Seele, sondern führt spezielle Ergänzungen an. Je nach Lebenswandel wird eine Wiedergeburt in einem neuem Körpergefängnis stattfinden, in besten Fall als neuer Platon alias männlicher Philosoph - die Dreiständelehre Platons - sonst eben als Ameise, Besen oder im schlimmsten Fall als Frau. Bitte wieder lächeln, diesen Unsinn predigten Kulturen, Religionen und „große“ Philosophen bis in die Gegenwart: Noch heute sind vielen Frauen und Männern weibliche Päpstinnen unvorstellbar. Bei Platon verbindet sich die Seinslehre mit der Moral. Wie du lebst, so wirst du wiedergeboren beziehungsweise nach Dante, so wirst du in der Hölle schmoren oder im Paradies jauchzen.

Jetzt ein gewagter, viel zu großer Sprung, der Kürze des Raums geschuldet. Die Antike kannte, grob gesagt, keine offenbar gewordene Wahrheit, die Pluralität der Götter ließ auch einen Atheisten wie Lukrez am Leben. Dogma als Glaubenswahrheit ist kein Proprium der Antike, trotz Platons Anspruch auf Allgemeingültigkeit blieb heiterster Raum für freche Spötter wie den Syrer Lucian, der sich in heiterster Weise über die klugen Philosophen und hehren Gottheiten der Antike lustig machte.

Mit dieser fröhlichen, offenen, im tiefstem Kern aus dem tolerantesten Gedanken der Antike - ich weiß, dass ich nichts weiß / scio me nihil scire - entstandenen Haltung war es vorbei, als die verkündete Wahrheit Einzug hielt.

Die Nachfolger des Steinmetzes aus Athen (Sokrates) sind seinem Handwerk nicht treu geblieben. Nietzsches große Abneigung gilt, unüberhörbar, Luther, der als Reformator für ihn nicht in die Moderne, sondern zurück in das Mittelalter führte. Anders gesagt, Nietzsche dreht in seinem Denken die platonischen Dialoge um und spricht aus Sicht einer anderen Gruppe bis heute übelst beleumdeter Philosophen: der Sophisten. Deren größtes Verbrechen war nicht die Leugnung der Seele, nein, es war die Leugnung einer objektiven Wahrheit.

Der Homo-Mensura-Satz von Protagoras wird allzu oft als Machtanspruch der Menschheit missverstanden, dabei betont er die Ohnmacht der Menschen, eine mehr als subjektive Wahrheit zu wissen. „Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Seienden, dass / wie sie sind, der Nichtseienden, dass / wie sie nicht sind.“

Bitte in Ohnmacht zu verfallen und in dieser bescheiden zu verbleiben.

Luther wiederum wurde als Schüler von Augustinus und Paulus groß und berühmt. Paulus hat nun in seinen Briefen an die entstehenden Gemeinden des Christentums das Wesentliche über das Christentum gesagt und es damit bis in die kleinsten Ritzen hinein geprägt. Zugespitzt gesagt, sind die Christen viel mehr Paulianer. Und Paulus gibt in seinen "Mails" an die entstehenden christlichen Gemeinden ein platonisches Weltbild weiter.

Stellen Sie sich vor, die Emails eines Verschwörungstheoretikers, der angesichts einer drohenden Klimakatastrophe verlangt, auf Internet, Duschen, das Föhnen der Haare und außerehelichem Sex zu verzichten, würden als heilige Offenbarungen Gottes in 400 Jahren Staatsreligion werden, dann werden Sie als Nutzer des Internets - Sie lesen gerade online, eventuell geduscht und geföhnt und träumen unerlaubte Träume - folgerichtig dazu verurteilt werden, wegen der Missachtung göttlicher Wahrheiten in offenen Särgen zu schlafen.

Bitte lächeln Sie freundlich: Ich habe hier polemisch und ziemlich dick aufgetragen. Aber die letzte Frage sei erlaubt. Hätte Epikur nicht die Verdammnis der Hölle erfahren und wäre seine Weltanschauung zu einer weit verbreiteten Alternative geworden, dann hätte die antike Technik, die sich auf einem erstaunlichen Niveau befand, nicht erst ab der Renaissance einen Aufschwung erlebt, sondern schon viel früher Wege für eine fortschrittliche Medizin ermöglicht, die Körper und Seele als Einheit behandelt, wie es der Islam in Andalusien und Bagdad tat.

Sollten sie nun den Kopf schütteln und all dies als allzu verwirrend empfunden haben, so lesen Sie von Lukrez „De rerum natura“ – oder, einfacher, von Steven Greenblatt „Die Wende“. In diesem Buch wird die Bedeutung der Wiederentdeckung von Lukrez und damit von Epikurs Lehre für die Entstehung eines modernen Denkens anschaulich erklärt. Oder Sie ziehen sich mit dem frechsten Philosophen der Antike, dem Kyniker Diogenes, für eine erholsame Siesta in eine Tonne zurück. Diese Tonne war freilich Ausdruck der Todesverachtung der damaligen Punks, der Kyniker: ein offener Sarg.

You liked this blog post and don't want to miss any new articles? Receive a weekly update with the best philosophy memes on the internet for free and directly by email. On top of that, you will receive a 10% discount voucher for your first order.